蘇勇:疫后組織懈怠,管理者如何發力 | 瞰見×2020

- 作者:

- 安徽新天源建設咨詢有限公司

- 最后修訂:

- 2020-06-16 16:45:17

摘要:

FDSM

疫情危機如同一面鏡子,照出企業文化的真實面目。只有長期的使命感和戰略驅動才能打造真正偉大的企業,而這種驅動力的根基正是企業文化和價值觀下的組織進化能力。

隨著疫情逐漸退去,全國各地開始復工復產,企業組織開始重啟和運轉,受到危機影響的企業“精氣神”該如何恢復?企業領導人又該如何處理組織懈怠、重塑企業文化?

復旦商業知識“學管理 戰疫情”系列課程近期邀請復旦大學管理學院企業管理系教授、系主任蘇勇,為大家上了一堂精彩的直播課,為企業重振雄風出謀劃策。

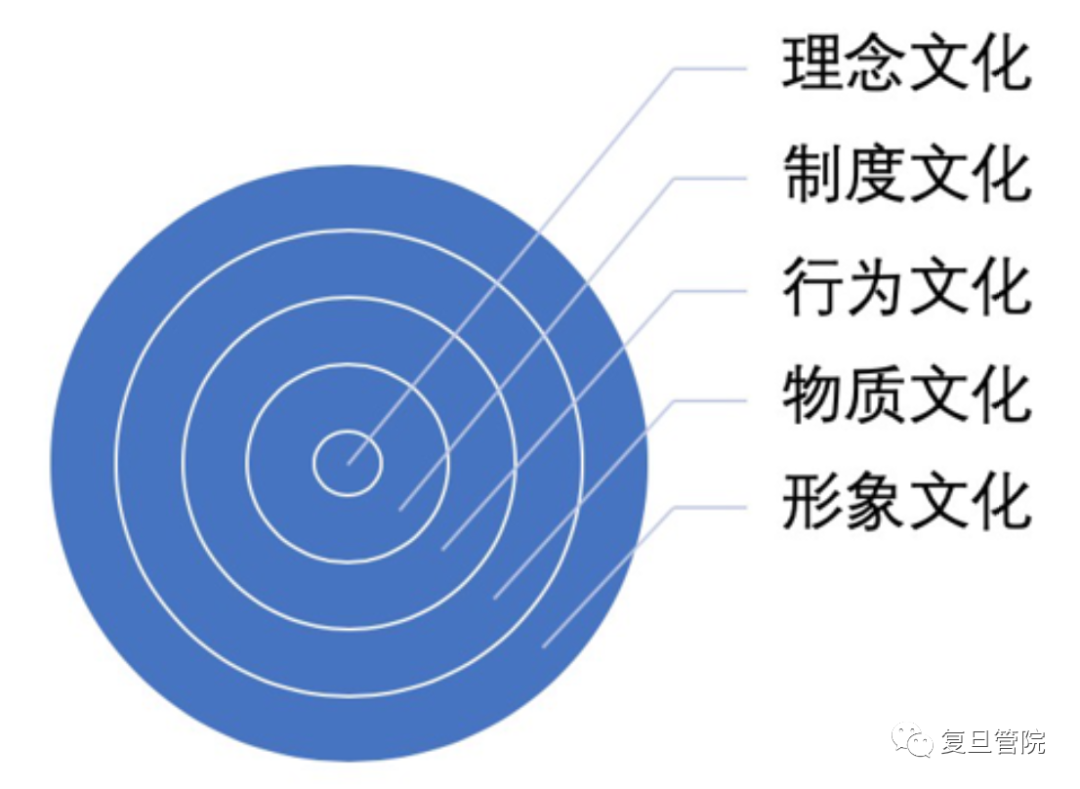

以下內容選自直播課 2020年上半年一場突如其來的疫情,給我們的經濟社會生活帶來了巨大沖擊。即便全國各地開始復工復產,仍有很多企業陷入了因長期停工而導致的組織懈怠的狀態。 組織懈怠是企業的致命之災。員工進入不了狀態,組織進入不了狀態,就會造成工作延誤、溝通不暢、矛盾橫生,最終導致企業在當前的困難情況下缺乏競爭力。古代學者桓寬在《鹽鐵論》中說:“治大者不可以煩,煩則亂;治小者不可以怠,怠則廢。”組織懈怠是所有企業家都必須認真面對的一個問題。 那么,怎樣才能讓企業重新煥發精氣神呢?我給大家支上三招: 首先,盤清家底。企業應認真評估自身在疫情下的損失,搞明白倒退程度、反彈機會和復蘇源頭。這是當下每一個企業都必須做的事情,只有經過認真評估才能看清目前面臨的形勢。 其次,穩定軍心。我們有一句話叫做“氣可鼓而不可泄”,人心渙散會給企業帶來滅頂之災。災難面前,將帥須臨危不亂。企業員工來自四面八方,危難時刻更要依靠組織。在這種情況下,企業領導應盡力妥善安撫,穩定軍心,凝聚共識,共克時艱。 第三,給員工以信心和希望。這對企業管理者而言,是一個非常重要的舉措。危難時候,員工對組織的依賴性更強。對很多員工來說,如果沒有了企業,沒有了工作,他們的生活也會遭遇重創。 要想將這些落實到具體的工作上去,企業管理者就應抓好三方面的工作: 抓好“人”的工作。無論是高科技企業,還是服務業、制造業,人永遠是最重要的資產。疫情之下,很多人的生活受到了沖擊,情緒也受到了影響。這時,企業作為一個微觀組織,就需要設法安撫人心,穩定員工的情緒。比如,在產能無法完全開足的情況下,企業可以對員工開展技能提升培訓。這不僅能增強員工在人力資本市場上的競爭力,也能提振他們的信心。 抓好“財”的工作。企業的現金流就好像一個人身上的血,如果一個人身上的血都流光了,那必死無疑。在當前的非常時期,企業更要開源節流。開源,盡量將應收款項都收回來;節流,盡量減少不必要的開支、非緊急的開支,維持好現金流,維持好資金狀況。 抓好“物”的工作。一方面,企業要盤一盤“家里的余糧”還能支持多長時間;另一方面,企業要將數字化轉型提上日程。經過這次疫情,我們可以看到,凡是有準備的企業,凡是能夠在線上運作得很好的企業,生存發展的機會往往就比較大。所以,打造數字化企業是一個非常現實、緊迫的問題。此外,設備檢修、流程重組等一些平時沒有時間和精力做的事情,也要趁現在的機會把它們做好。 企業管理有道也有術。道,指的是管理的思想、理念、原則,是管理者的一種掌控和駕馭的能力;術,指的是管理的具體的方法、手段、技巧。術治標,道治本。企業管理中,如果沒有道的約束和指引,使用不當的術很可能會成為傷及自身的利刃。因此,企業管理應以道御術,而道就是企業的精神與文化。 改革開放以來,企業發展經過產品競爭、服務競爭的階段,進入了文化競爭的階段。比如海底撈、華為等企業,都不單單是產品做得好、服務做得好,而是每一個地方都做得好。這就是一種文化制勝。文化就像一種粘合劑,讓員工心往一處想,勁往一處使,從而形成強大的競爭力、凝聚力。 在我看來,企業文化的架構就像一個洋蔥的剖面,由自內而外的理念文化、制度文化、行為文化、物質文化、形象文化這5個圓圈組成。重塑企業文化,自然也要從這5個圓圈入手。 第一,重視精神文化的提煉。重建企業信仰,重申企業價值觀,凝聚企業共識,反思企業使命。企業領導者需要以非常公開、非常清晰、非常一致的方式告訴員工怎樣做才能完成公司的使命。 第二,重視制度文化的提煉。企業文化一定要有制度的支撐。疫情期間,很多企業面臨員工在家上班、在群上崗、在線培訓的情況,這同樣需要很好的制度保障,比如要求員工打開攝像頭,要求員工穿著比較正式的服裝等等。疫情期間還出現了共享員工制度,餐飲企業和電商企業在一定程度上達到了合作共贏的目的。 第三,重視行為文化的創導。行為文化就是一種執行力,沒有執行力的企業必然沒有競爭力。員工的執行力與企業領導者的言傳身教、身體力行有很大關系。領導是表現企業的原則和價值的第一批人,如果他們都不愿意做,那么要下屬表現同樣的行為方式是不可能的。 第四,重視物質文化的重構。不同的環境和氛圍帶給人的感覺是完全不一樣的。在復工復產時期,我們要更加重視企業的物質文化,一定要用干凈、整潔的環境提振員工的信心,營造企業的氛圍,包括必要的防護措施、必要的衛生基礎建設等等,這樣才能使員工安心工作。 最后,重視形象文化的塑造。在市場經濟中,企業形象就是企業的無形資產,但仍有很多企業家認為企業形象就是一種包裝,這就大錯特錯了。瑞幸咖啡就是一個例子。雖然它的市場形象很好,但現在已經被美國要求退市了。所以企業的形象一定要有內在的文化作為底蘊。 巴非特的搭檔查理·芒格在《窮查理寶典》一書中說,判斷一家企業是不是好企業,是不是值得我們投資下注,只要遵循兩個古老的法則:道德的法則和謹慎的法則。可我們對經濟生活中的美德效應和惡性效應卻還不夠重視。這段話說得非常深刻,值得大家深思。 我們看到,在這次疫情造成的危機中,企業家的領導力起到了非常重要的作用。那么,企業家怎樣才能凸顯危機領導力呢? 我想和大家分享我提出來的領導力“五力”模型,也就是感召力、影響力、前瞻力、決斷力和控制力。只有同時具備這“五力”,危機下的企業領導力才能夠凸顯。 首先看感召力。《孫子兵法》里有一句話叫做“上下同欲者勝”。作為企業領導,能不能和員工想到一起、做在一起,是衡量感召力的一個重要方面。 第二看影響力。作為企業領導,要常說“跟我上”而不是“給我沖”。“給我沖”是你退在后面,“跟我上”是你身先士卒沖在前面。這樣你一定會具有極大的影響力,從而給大家樹立典范,樹立榜樣。 第三看前瞻力。凡事預則立,不預則廢。企業領導者一定要有很好的前瞻力,比如很多領導者在疫情期間就已經在考慮疫情后該如何恢復企業活力。 第四看決斷力。企業在后疫情的情況下,哪些業務要延續,哪些業務應該壯士斷臂,都需要凸顯企業家的決斷力。 第五看控制力。所謂控制力,就是剛柔相濟、恩威并施。這是任何企業領導者都必須做到的一點。 除了“五力”模型外,我還想和大家分享一些實踐收獲。這些收獲來自我主持的一個大型研究項目“改變世界——中國杰出企業家管理思想訪談錄”。迄今,我們已經訪談了39位中國最杰出的企業家,比如張瑞敏、雷軍、董明珠等等。我們發現,這些企業家身上都具備以下這些特質:清晰的自我認知(認清你是誰,你從哪里來,你要帶領企業往哪里去),堅定的毅力(不斷向既定目標沖刺),重生的能力(經歷過無數艱難險阻,依然屹立在企業競爭的潮頭)。 疫情危機已經發生,眼下仍在持續,只不過表現形式、兇猛程度可能有所改變。有句話叫“危難之中方顯英雄本色”。當危機來臨,無論是企業領導者,還是企業員工,都要學會在第一時間勇敢面對,重視疫情可能給企業帶來的影響,充分考慮它對企業目前和今后相當一段時間的沖擊,更要積極去處理、應對可能出現的各種問題,才能讓企業走上健康發展的道路。